ミャンマーとロシア、拡大する協力と地域の力学

ミャンマーとロシアの協力が急速に広がっている。原子力や防衛から宇宙まで分野は多岐にわたり、総選挙を控えるミャンマーにとっては経済安定の命綱、ロシアにとっては東南アジアでの足場となる。しかし各国の対応は揺れ動き、この接近がもたらす帰結は大きな不確実性に包まれている。

戦略分野で加速する接近

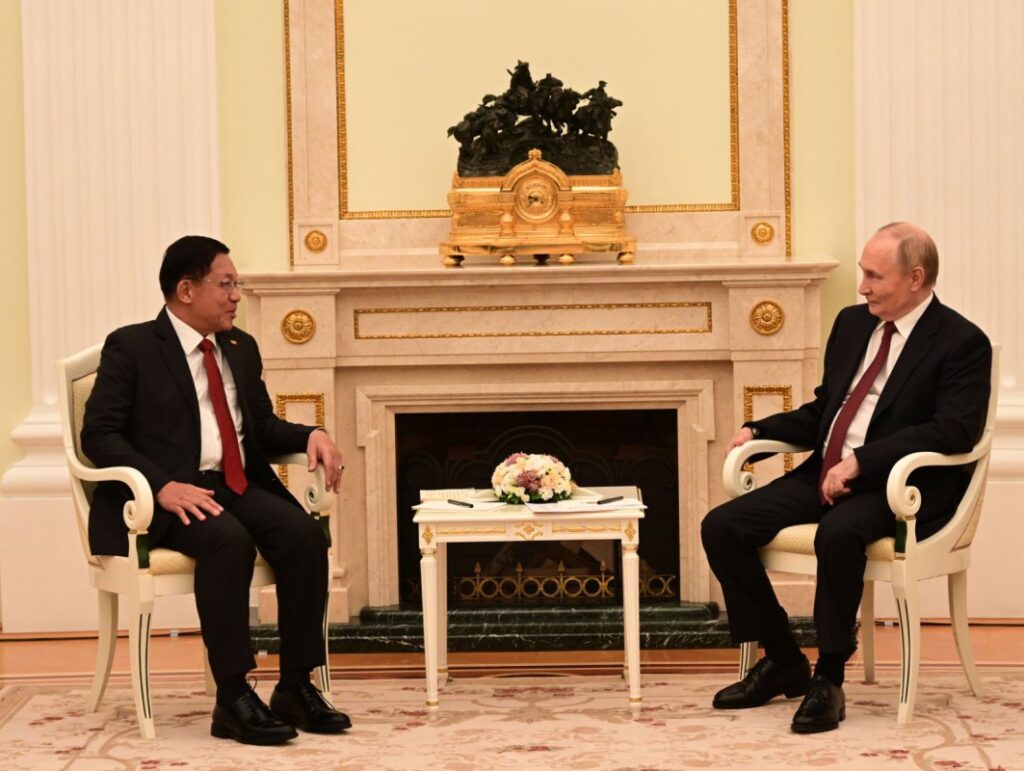

2025年9月24日、ミャンマーのミン・アウン・フライン大統領代行がロシアを訪れ、モスクワで開催された「世界原子力週間フォーラム2025」に出席した。国営紙グローバル・ニュー・ライト・オブ・ミャンマー(GNLM)やロシア通信各社によれば、同氏はプーチン大統領と会談し、原子力の平和利用をはじめ、経済、防衛、情報、宇宙分野に至る包括的な協力拡大で一致した。外交関係樹立70周年を迎える両国は、単なる儀礼的な交流を超えて、具体的かつ長期的な協力ロードマップを共有する段階に入ったと伝えられている。

大統領代行はフォーラムで演説し、農業や医療、産業における原子力の応用を強調するとともに、放射性廃棄物の管理や環境配慮にも言及した。IAEA(国際原子力機関)に対しては人材育成支援を要請しており、技術協力を国際的な枠組みと結びつける姿勢を示した。ロスアトム(ロシア国家原子力公社)との協定は小型モジュール炉の開発を柱に据えており、人材育成、研究炉の建設、商用炉の稼働という三段階計画が進行している。4月にミャンマーで発生した大地震の影響についても、ロスアトムは「安全性を確保して計画を継続する」と表明し、協力の継続性を強調している。

資源・インフラ分野では6月に両国が協定を結び、オフショア石油・ガス開発、ダウェイ経済特区での港湾や製油所の建設、660MWの石炭火力発電所投資などが合意された。ミャンマーにとって制裁環境下での外資導入は経済安定の要であり、ロシアにとっては東南アジアにおける戦略的な足場獲得につながる。3月には宇宙協力協定も署名され、ロスコスモス(ロシア国家宇宙開発公社)と衛星技術やリモートセンシングの導入を進める動きが報じられた。農業や防災分野での活用が期待される一方、軍事利用への転用が懸念されるなど、国際社会は慎重に注視している。

防衛分野では、装備供与や共同演習に関する協力の継続が会談で確認された。情報分野でもロシアのスプートニク通信社とGNLMが連携を強めており、両国は国際的な発信力を共同で高めようとしている。こうした分野横断的な協力の拡大は、経済や技術だけでなく情報戦略の領域にも及んでいる。

注目されたのは、大統領代行が「自由かつ公正な多党制総選挙を実施し、国際監視団を招く」と表明した点である。GNLMはこれを「国家の責務移管に向けた重要な一歩」と報じた。連邦選挙委員会は9月30日から10月13日まで有権者名簿の公開と修正受付を始めており、総選挙準備は具体的に進行している。国際社会への発信を意識した姿勢が読み取れる。

周辺諸国の視線と外交の温度差

今回のミャンマーとロシアの接近をめぐり、周辺国や関係国も静かに反応している。中国は表立った論評を控えつつも、ミャンマーを「地域の安定要素」として支援を続けている。大規模なインフラ投資や国境地帯での影響力は依然強く、ロシアの関与拡大に対して警戒と調整の両面を使い分ける姿勢だ。中国にとって、ミャンマーは「一帯一路」の重要な結節点であり、競合の激化は避けたいが、ロシアの存在感を軽視することもできない。

ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国は「内政不干渉」を基本原則としつつ、対応に温度差がある。タイやラオスは安定志向を鮮明にする一方で、民主的価値を重視する加盟国は距離を置く傾向が強い。組織としての統一性は揺らぎやすいが、域内秩序維持のために関与の継続は必要との認識が共有されている。ASEANが分断を深めることは、むしろ域外大国の影響力を強める結果につながりかねない。

日本の対応は言葉と行動の乖離が際立っている。政府は「深刻な懸念」「強く求める」と繰り返し声明を出し、拘束者の解放や民主的体制の回復を呼びかけてきた。しかし、実際に踏み込んだ制裁や独自の外交的取り組みはほとんど見られない。政府開発援助(ODA)の新規供与を停止したものの、既存事業は継続を認めるなど中途半端な措置にとどまっており、また臨時政府との対話も滞っている。背景には、人権問題で批判を受けることを避けたい思惑と、米国の路線に依存せざるを得ない現実がある。独自の戦略は見えず、ASEANのような原則も、中国のような攻勢もない。発言だけが積み重ねられる結果、「日本は何もしていない」という印象が広がり、存在感は年々薄れている。インドや中国が積極的に関与を深めるなか、日本は受け身の姿勢に終始しており、外交方針の不在が浮き彫りになっている。

米国は制裁を維持しながらも人道支援や対話の余地を残す方針を崩していない。国際監視団の受け入れや選挙準備に関する発信は、米国を含む西側諸国に対する外交的メッセージともなっている。重要なのは、総選挙に各国がどう臨むかという点である。選挙を国際的に認めるか、それとも疑義を呈するかによって、ミャンマーの外交的立場は大きく変わる。ロシアとの協力を前提に進めるのか、あるいは多国間の関与を通じて柔軟な選択肢を残すのか。孤立化を避ける鍵は、選挙を契機に各国がどのような姿勢を取るかにかかっている。総選挙をめぐる評価と関与の度合いが、今後の地域秩序とミャンマーの進路を左右することになる。

(ミャンマー総合研究所 宮野弘之)